„Pfad der Wahrheit“ zu bekehren, Völker, denen der Buddhismus auf den ersten Blick als etwas

Bodenloses, Phantastisches, Nutzloses Vorkommen musste. Die Religion des Schakyamuni stellt

den Cultus - des Monarchen sehr hoch. Die Herrscher des Volkes in Ehren zu halten, gehört von

alters her zu den Obliegenheiten des buddhistischen Mönchthums. Die chinesischen Kaiser, die

von den Principien einer stricten Religionstoleranz nur selten abiielen, huldigten der Lehre und

der Priesterschaft Buddha s von dem Augenblick an, als ein Bogdychan im Traume „einen wunderbaren

Mann aus dem Westen“ erblickte und dann aus dem Westen, aus Kabul, thatsächlich

weise Magier im Himmlischen Reiche anlangten, indische Glaubensverkünder auf „weissen“ Rossen.

Im Tempel von Honam, in

der Mitte des Altars, da wo neben

drei Götzen von über Lebensgrösse

sich ein kleiner vierter durch Schönheit

auszeichnet, zwischen den

kleinen Vasen mit künstlichen Blumen,

zwischen verschiedenen Opfergaben

, die hauptsächlich aus • geheiligtem,

den Vögeln überlassenem

Reis bestehen, zwischen all diesem

und zahllosen Räucherkerzchen steht

ein rothes Täfelchen, worauf mit

massiven goldenen Buchstaben zu

lesen ist: „Möge die Regierungszeit

des Kaisers zehntausend mal zehntausend

Jahre* währen!“ Ist dies

nicht die Art und Weise, wie im

antiken Iran die treuen Unterthanen

ihren Herrscher mit den Zurufen

bewillkommneten: „Lebe ewig, o

König!“ Dem Chinesen, der keine

Néigung zu stürmischer Aeusserung

der Gefühle hat, genügt' schon eine

Inschrift, in der er seinem Monarchen

aufrichtige Wünsche langen

- 'v ^:;Leb«is'en^»mbm^'^rtdódi

unter die Zahl der Titel seines

Kaisers auch „Herrscher einer Periode

von ioooo Jahren“ . Gegenwärtig wird der Bogdychan bewillkommnet als der unvergängliche

Abglanz des altindisch-buddhistischen Mandschuschri, der verkörperten Weisheit; Ein solches

Täfelchen von grüner Farbe sind auch die chinesischen Muhammedaner in der Moschee zu halten

gezwungen, wiewol es mit den Principien des Islam in schroffstem Widerspruch steht, da diese

jede Art von anthropolatrischer Tendenz streng missbilligen.

Im Hauptgötzentempel zeigt man uns eine bei den geräuschvollen Gebetsübungen angewendete

Trommel und eine wohlklingende Glocke, die im Jahre 1662 von Privatpersonen gestiftet wurde.

Die Priester läuten sie täglich morgens und abends 108 mal. Die Zahl 108 ist in den Augen des

Buddhisten heilig; gewisse Gebete werden 108 mal gelesen, die kostbarsten Rosenkränze bestehen

aus 108 Kügelchen, die Zahl der Bussverbeugungen zur Erde wird öfters auf 108 gebracht u. s. w.

Wir verlassen den Haupttempel durch eine

andere Thür. Gerade ihr gegenüber, hinter der

die drei Buddhas von dem übrigen Theile der

Kapelle trennenden Scheidewand, befindet sich

eine Statue des Amitabha (O -m i- to - fo oder

Amida), des „unendlichen Lichts“ , der über die

aus Silber und Korallen, aus Bernstein und Türkis

bestehenden Paradiesbewohner herrscht, in den

fernen, unsichtbaren Ländern des Sonnenuntergangs.

Dort finden die Frommen, die nach der

Wahrheit gedürstet haben, nach dem Tode un-

versiegliche Seligkeit, tauschen die vergängliche

Hülle ihres irdischen Leibes um in einen strahlenden

Körper und versenken sich in das entzückte

Schauen der vollkommenen Wesen, die sich auf

Lotosthronen niederlassen und über ihr Reich ein

Meer von freundlichmilden Strahlen ausgiessen.

Dabei sind die Arme dieser höchsten Himmelsbewohner

stets denjenigen Wesen entgegengestreckt,

die sich zur Vollkommenheit noch nicht

durchgerungen haben, sondern noch leiden und

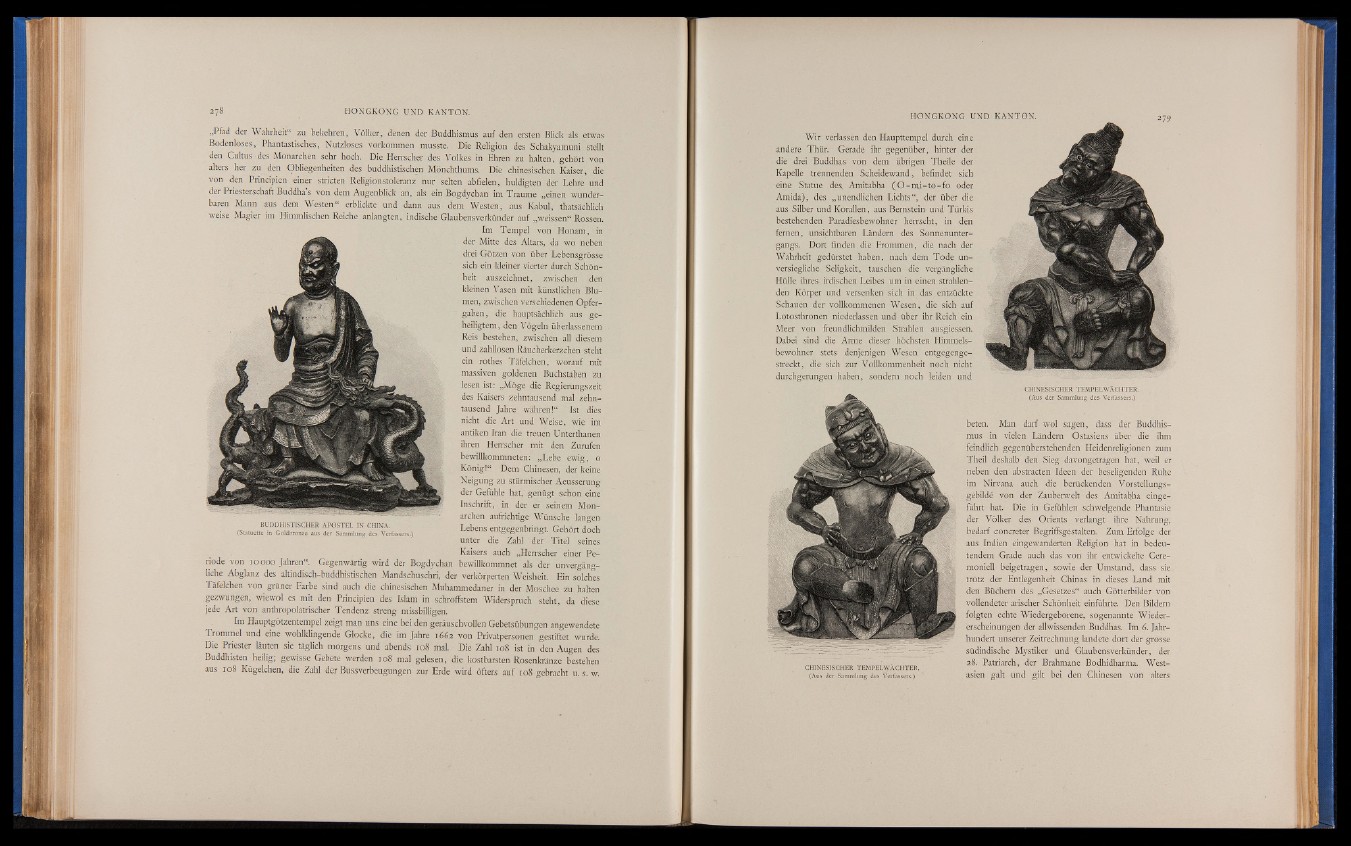

CHINESISCHER TEMPELWÄCHTER.

(Aus der Sammlung des Verfassers.)

CHINESISCHER TEMPEL WÄCHTER.

(Aus der^Sämmlung des Verfassers.)

beten. Man darf wol sagen, dass der Buddhismus

in vielen Ländern Ostasiens über die ihm

feindlich gegenüberstehenden Heidenreligionen zum

Theil deshalb den Sieg davongetragen hat, weil er

neben den abstracten Ideen der beseligenden Ruhe

im Nirvana auch die berückenden Vorstellungsgebilde

von der Zauberwelt des Amitabha eingeführt

hat. Die in Gefühlen schwelgende Phantasie

der Völker des Orients verlangt ihre Nahrung,

bedarf concreter Begriffsgestalten. Zum Erfolge der

aus Indien eingewanderten Religion hat in bedeutendem

Grade auch das von ihr entwickelte Cere-

moniell beigetragen, sowie der Umstand, dass sie

trotz der Entlegenheit Chinas in dieses Land mit

den Büchern des „Gesetzes“ auch Götterbilder von

vollendeter arischer Schönheit einführte. Den Bildern

folgten echte Wiedergeborene, sogenannte Wiedererscheinungen

der allwissenden Buddhas; Im 6. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung landete dort der grosse

südindische Mystiker und Glaubensverkünder, der

28. Patriarch, der Brahmane Bodhidharma. Westasien

galt und gilt bei den Chinesen von alters